Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

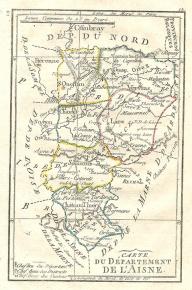

Musique et musiciens d’Église dans le département de l'AISNE autour de 1790

Vue général [sic] de la ville de Laon, par Tavernier de Jonquières, années 1780 (Source gallica / BnF, Estampes et photographie, EST RESERVE VE-26 J)

« Les habitans de ce département [...] ont de l’intelligence et sont capables d’application aux arts et aux sciences, que quelques-uns cultivent avec succès » (Luc Jacques Édouard DAUCHY, 1801).

I - Un assemblage de territoires disparates

Créé par décret du 15 janvier 1790, le département de l’Aisne est divisé en six districts : du nord au sud Saint-Quentin, Vervins, Chauny, Laon, Soissons et Château-Thierry. La désignation de Laon comme chef-lieu au détriment de Soissons, qui abritait les services de l’intendance, s’explique par sa position centrale. Ce département réunit plusieurs petits pays de Picardie : l’archidiaconé de Thiérache (sauf le village de Brienne), une partie du Noyonnais et du Vermandois, quelques communes du Cambraisis, le Laonnois, une large partie du Soissonnais, du Valois et du Tardenois, l’Orxois tout entier, une portion du Multien. Au sud, la Brie-Pouilleuse, autour de Château-Thierry, se rattache historiquement à la Champagne. Ces territoires se situent au cœur de l’ancien royaume des Francs. Soissons, où séjourna Clovis, fut capitale de la Neustrie au VIe siècle. Par la suite, la cour carolingienne résida épisodiquement à Laon. En 1789, ils font partie de la généralité de Soissons, sauf l’élection de Saint-Quentin, qui appartient à celle d’Amiens, et quelques communes aux marges du département dépendant des intendances de Valenciennes et de Lille et des généralités de Châlons et de Paris. Militairement, Guise, La Fère, Saint-Quentin et Vervins relèvent du gouvernement d’Amiens, Laon et Soissons de celui d’Île-de-France, Château-Thierry de celui de Champagne. En matière judiciaire, les petits bailliages de Coucy, La Fère, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Ribemont, Chauny et Marle, au nord et au centre, sont des démembrements de celui de Vermandois ; au sud, les justiciables portent leurs causes devant les officiers des cours de Crépy-en-Valois (dans l’Oise voisine), Villers-Cotterêts et Château-Thierry. Peuplée d’environ 405 700 habitants en 1790, l’Aisne fait partie des campagnes densément peuplées du Bassin parisien.

Sur le plan de l’organisation ecclésiastique, l’Aisne réunit deux petits diocèses et des portions de cinq autres. Le diocèse de Laon est enclavé au cœur du département, à l’exception de deux paroisses rattachées aux Ardennes. Sacré en 1778, le dernier évêque, Louis Hector Honoré Maxime de Sabran rend l’« affreuse philosophie » responsable de la Révolution et va même jusqu’à préparer un projet d’évasion du roi (juillet 1790). Sur le serment constitutionnel, il cherche le consensus : il conseille aux curés de Laon de l’accepter avec réserves et au chapitre de la cathédrale de ne pas résister aux autorités. Critiqué par Camille Desmoulins (originaire de Guise), il émigre au printemps 1791 et meurt en Pologne en 1811.

Au sud du département, la carte du diocèse de Soissons se superpose peu ou prou à celle des districts de Soissons et de Château-Thierry. L’évêque Henri Joseph Claude de Bourdeilles, ex-mousquetaire, est un prélat présent et actif qui réorganise le bureau de bienfaisance, contribue à l’assistance aux victimes d’incendies et fait poursuivre la restauration du chœur de la cathédrale lancée par le chapitre. En octobre 1790, il frappe de nullité tous les actes des prêtres constitutionnels et fait répandre en décembre une instruction pastorale insistant sur l’autorité spirituelle du pape. Il quitte la France en janvier 1791. Soissons reste siège d’évêché pour compenser sa rétrogradation administrative. L’évêque constitutionnel Claude Eustache François Marolles approuve la nouvelle donne politique : curé de Saint-Jean de Saint-Quentin avant la Révolution, il est élu député du clergé aux États généraux, se rallie au Tiers État le 15 juin 1789 et prête le serment du Jeu de Paume. Modéré et conciliant, il se refusera cependant, par la suite, à persécuter les réfractaires, ce qui n’empêchera pas les autorités de condamner 151 prêtres du département à la déportation.

L’Aisne englobe le tiers oriental de l’ancien diocèse de Noyon, à savoir les doyennés de Saint-Quentin, Vendeuil et Chauny et des portions des doyennés de Ham, Athies et Noyon (Guivry). Sont en outre intégrées à ce département une vingtaine de paroisses qui relevaient auparavant du diocèse de Cambrai, au nord des districts de Saint-Quentin et de Vervins. La part des autres diocèses (Meaux, Reims, Troyes) est insignifiante, se limitant à une demi-douzaine de communes aux marges du département.

L’Aisne est sillonnée de routes royales régulièrement entretenues, la principale, d’intérêt surtout militaire, reliant Paris à Mons par Villers-Cotterêts, Soissons, Laon, Marle, Vervins et La Capelle. Une autre voie importante unit Amiens à Soissons par Compiègne. Plus au nord, la route Lille-Reims traverse Saint-Quentin et Laon. Les trois principales rivières, l’Oise, l’Aisne et la Marne, sont navigables. Plusieurs canaux ont été aménagés avant la Révolution, notamment le canal « Crozat » entre Saint-Quentin sur la Somme et Chauny sur l’Oise, achevé en 1738.

La fertilité des sols favorise la grande culture céréalière : les plaines aux alentours de Laon et de Soissons approvisionnent les marchés d’Île-de-France en grains de toutes espèces. Les parties septentrionales du département produisent du cidre et dans une moindre mesure de la bière. La culture de la vigne ne commence qu’au sud de Laon, sur les coteaux de l’Aisne et de la Marne, mais le vin est de médiocre qualité. Dans le district de Chauny, l’Oise est bordée de grasses prairies qui alimentent en foin la région parisienne voisine.

Les territoires appelés à former l’Aisne ont connu une proto-industrialisation précoce. La verrerie apparaît au XVe siècle dans la région de Vervins. Elle se développe dans la partie sud du futur département, autour de Laon notamment. Entre 1773 et 1780, Hugues Duhaut dirige une importante verrerie à Villers-Cotterêts, qui produit des vitres et des bouteilles. Elle procure du travail à dix-huit ouvriers dont sept souffleurs, des spécialistes hautement qualifiés venus d’Allemagne et des Pays-Bas autrichiens. L’installation, en 1692, d’une manufacture royale des glaces à Saint-Gobain, au cœur d’un vaste massif forestier, contribue à dynamiser l’économie. Sous le règne de Louis XVI, elle emploie plus d’un millier d’ouvriers. Les glaces sont transportées à Chauny et de là expédiées vers Paris par l’Oise. L’exploitation des pyrites ou cendres noires débute dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à l’initiative de seigneurs encouragés par la Société d’Agriculture de Laon. Une des toutes premières cendrières est celle de Mont-Héraut, fondée en 1758 par M. de Miremont, dans l’est du Laonnois. Les cendres noires sont surtout utilisées pour l’amendement des terres, en particulier en Thiérache et dans le Laonnois. En 1786-1787, l’Anglais Chamberlain crée à Urcel, entre Laon et Soissons, la première fabrique de vitriol employant la matière pyriteuse de Picardie. L’activité industrielle principale, qui fait vivre des milliers d’ouvriers et de ruraux du Vermandois, reste cependant le textile. Ville drapière au Moyen Âge, Saint-Quentin se spécialise dans la fabrication des toiles fines (linons, gazes et batistes) après 1570. À la veille de la Révolution, « cette manufacture occupait quatre-vingts à cent mille individus » (Dauchy, p. 56), surtout des fileuses dans les campagnes, la production s’exportait jusqu’au Levant, aux Antilles et en Amérique espagnole, mais la guerre la fit ensuite péricliter.

II - Le diocèse de Soissons

• • • Soissons, capitale administrative

Soissons, « assise dans un vallon riant et fertile » (Voyage dans les départemens de la France, Aisne, 1792, p. 6), compte à peine plus de 7 500 habitants à la veille de la Révolution. Le majestueux palais occupé par l’intendant de la généralité de Soissons, Charles Esprit Marie de La Bourdonnaye de Blossac, édifié au début du règne de Louis XVI par Jean François Advyné, symbolise à lui seul un pouvoir monarchique dont personne n’imagine qu’il vacillera un jour. La ville prospère grâce au commerce des grains et aux activités de service. Outre l’intendance, elle possède un bailliage, un bureau des finances, une élection, un grenier à sel, une maîtrise des eaux et forêts, une direction des aides, une brigade de maréchaussée, un tribunal consulaire et d’autres juridictions de moindre importance. On y trouve encore un collège oratorien (où a étudié Saint-Just), un pensionnat fréquenté par les enfants de l’élite, tenu par Maximilien Ringard, l’imprimerie de Pierre Courtois, prestataire à la fois de l’intendance et de l’évêché, et de nombreuses hôtelleries (la Croix d’Or, le Lion rouge…). Les officiers en vue ont fait bâtir des hôtels particuliers élégants, ornés de sculptures et de bossages, avec balcons en fer forgé.

Soissons est un pôle culturel. Composée de vingt membres, l’Académie de Soissons, fondée en 1674, tient ses séances depuis 1772 dans la grande salle du couvent des Feuillants. « La perfection de la langue françoise, l’éloquence, les belles-lettres & l’Histoire sont les objets de ses études » (Encyclopédie, p. 308). Au début de la Révolution, cependant, elle « fait peu de bruit dans la France littéraire » (Géographie de la France, p. 30). Son secrétaire perpétuel, Henri Petit, docteur en médecine, participe aux assemblées de l’autre institution savante de la ville, la Société d’Agriculture, et a constitué une impressionnante bibliothèque spécialisée dans les sciences naturelles. L’un de ses collègues académiciens, le lieutenant général de police Jean Joseph Brayer, rédige des études d’histoire locale. Le premier théâtre de la ville ouvre ses portes en 1778 grâce à une souscription qui permet de faire construire une petite salle dans un pâté de maisons situé entre la rue Saint-Antoine et la rue du Grenier à Sel. Avant, les représentations avaient lieu dans un bâtiment servant de remise ou de grange à l’hôtellerie de la Licorne, rue du Pot-d’Étain, du côté pair. Pendant la Révolution, l’église Notre-Dame des Vignes, plus spacieuse, servira de salle de spectacles.

• • • La cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais : un lieu de musique méconnu

Selon La France ecclésiastique pour l’année 1789, le chapitre de la cathédrale est composé de quarante-six chanoines dont huit dignitaires : un prévôt, un doyen, un grand archidiacre, deux archidiacres, un trésorier, un chantre et un écolâtre. Un neuvième dignitaire, le quatrième archidiacre, n’a pas ce statut. Les quatre archidiaconés, la trésorerie et les canonicats sont à la nomination de l’évêque, les autres dignités à celle du chapitre. Le chantre joue un rôle éminent dans le cérémonial et donc indirectement dans l’activité musicale : il « tient le chœur » aux jours solennels et fêtes extraordinaires et commet pour les autres jours un sous-chantre qu’il rétribue, explique Pierre Houiller dans l’État ecclésiastique du diocèse de Soissons (1783) ; de son côté, le chapitre nomme et salarie un deuxième sous-chantre ; ils tiennent le chœur alternativement les jours ordinaires, ensemble les fêtes doubles. L’écolâtre, quant à lui, « fait chanter aux [chanoines] mineurs et aux habitués les leçons de matines ». Les revenus du chapitre s’élèvent en 1790 à 166 242 livres. Entre 1769 et le début des années quatre-vingt, des travaux d’embellissement, moins dus à la prodigalité du chapitre qu’à la générosité de Louis XV et de l’évêque, ont changé le visage de la cathédrale.

Le bas chœur comprend deux chapelains des Martyrs qui montent aux hautes stalles, un de chaque côté, deux habitués nés, quatre autres habitués, dix chantres ou musiciens (y compris, semble-t-il, le maître de musique) et dix enfants de chœur. Le corps de musique aurait dû être plus étoffé : un décret de l’évêque du 20 décembre 1742 avait en effet supprimé neuf prébendes, deux semi-prébendes et trente chapelles, dont les biens et revenus devaient être unis à ceux de la fabrique, à la charge d’entretenir un maître de musique, quatorze musiciens dont quatre prêtres, six clercs habitués faisant office de collatéraux au défaut de chanoines mineurs et un suisse. Jugeant peut-être ces revenus insuffisants, le chapitre a-t-il fait en sorte de limiter le nombre d’« officiers » du bas-chœur ? L’organisation musicale de 1790 est connue grâce aux sources révolutionnaires :

Structure musicale de la cathédrale de Soissons en 1790

| Prénom, NOM | Fonction | Lieu de naissance | Âge en 1790 | Date de réception |

| Louis Séraphin N. NAUDET | Organiste | Soissons | 57 | 1741 |

| Géry BESVILLE | Chantre | Mons-en-Laonnois [Aisne] | 39 | v. 1782 |

| Pierre CORDON | Chantre eccl. | ? | ? | av. 1790 |

| Jean Philippe DEMONCHY | Basse-contre | Sarron [Oise] | ? | v. 1772-1779 |

| Félix DUCROCQ | Musicien | ? | 24 | av. 1790 |

| Pierre François Anobert LEFÈVRE | Musicien | Auger-St-Vincent [Oise] | 27 | v. 1785 |

| Jean-Baptiste NÉRAT | Haute-contre | Troyes [Aube] | 30 | v. 1781 |

| André Nicolas ROBERT | Basse-contre | Laon | 46 | 1767 |

| Jean Joseph ROUSSEAU | Chantre | Coulanges-Cohan [Aisne] | 51 | 1766 |

| Pierre ROUSSELLE | Serpent | Faucaucourt [Aisne] | 36 | ap. 1782 |

Les sources coïncident sur le nombre de musiciens : dix. Il faut en effet mettre à part l’organiste, considéré comme externe au corps de musique. Le poste de maître de musique n’est pas attribué en 1790. Pourtant, la supplique collective des musiciens du chapitre expédiée au Comité ecclésiastique comporte la signature de Jacques DELESTRE, qui se désigne ainsi, mais à cette date il n’est plus en poste et ne s’associe à la démarche que pour rappeler que le chapitre lui a accordé une pension de retraite en 1785, dont il redoute la suppression. Charles DENNERY, un jeune musicien formé à Beauvais, lui a brièvement succédé, mais il a quitté ses fonctions avant 1790 pour s’établir à Paris. L’état de la documentation ne permet pas de dresser une liste complète des maîtres ayant travaillé à Soissons au cours du siècle. Pierre DORLÉANS, que l’on retrouvera à Laon, y a débuté sa carrière à la fin du règne de Louis XIV. Le sieur QUIGNARD, connu pour ses sonates et cantatilles, a servi le chapitre avant 1748. Michel DELALANDE a fait de même en 1760-1761, avant de rejoindre la psallette de la cathédrale de Chartres. L’enseignement dispensé à Soissons est de qualité : dans les années soixante-dix, Jean Joseph ROUSSEAU fils, célèbre haute-contre à l’Opéra de Paris, s’y est formé sous la direction de DELESTRE.

Les musiciens de la cathédrale sont picards pour la plupart. Certains ont fait leurs premières armes dans la ville voisine, Laon : c’est le cas de Géry BESVILLE et de Pierre ROUSSELLE. André Nicolas ROBERT, de son côté, sort probablement d’une maîtrise laonnaise. Jean Joseph ROUSSEAU père est issu de la filière des maîtres d’école : il a enseigné à Vézilly [Aisne] jusqu’en 1766, avant d’être repéré et recruté par les chanoines de Soissons. Certains ont parcouru un plus long chemin : Jean Philippe DEMONCHY, originaire de Sarron [Oise], a précédemment été employé par le chapitre de Notre-Dame de Paris. Seul le Champenois Jean-Baptiste NÉRAT présente un profil de grand itinérant, ayant auparavant fait entendre sa voix peu commune dans les cathédrales de Reims, Chartres et Rouen et à la collégiale Saint-Martin de Tours. Aucune source ne donne d’informations précises sur la rémunération de ces musiciens.

Les huit enfants de chœur en fonction à la fin de l’année 1792 sont connus grâce à la requête collective qu’ils adressent au District pour obtenir une gratification, conformément à la loi du premier juillet 1792. Six d’entre eux ont débuté avant janvier 1791 : Jacques Antoine LEROY, Nicolas Philippe DEMONCHY, Gabriel Théodore Antoine ROBERT, Antoine Joseph Michel ROMAGNESI, Louis François Auguste PERMAGEOT et Jean Stanislas LEVERD. Il manque donc deux noms à la liste, puisqu’il semble qu’en 1789, huit enfants logeaient à la maîtrise et non dix comme c’était encore le cas en 1783. L’un d’eux porte le patronyme de SINICE-PRÉVOT : son père, un bedeau, obtient pour lui une gratification de 100 livres en 1791. On remarque que deux enfants sont fils de musiciens de la cathédrale. Seuls DEMONCHY et ROMAGNESI semblent avoir ensuite exercé une profession artistique, le premier au théâtre, le second comme compositeur de romances et éditeur de musique.

Le grand orgue de la cathédrale a été conçu entre 1621 et 1628 par le facteur rouennais Crépin CARLIER. À la fin du XVIIe siècle, le Parisien Robert CLICQUOT lui apporte diverses améliorations. Au siècle suivant, deux interventions notables ont lieu de 1725 à 1727 (marché avec François THIERRY), puis en 1766 (marché de 10 000 livres avec François Henri CLICQUOT). En 1792, un arrêté du Département ordonne la « fusion » de l’orgue de la cathédrale, dont l’état s’est à nouveau dégradé, avec celui de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes. L’instrument est démonté courant juillet et le facteur François Henri CLICQUOT s’engage contre 7 400 livres à le restituer rénové dans les règles de l’art en mars 1793. La période troublée qui s’ensuit empêche l’artisan d’honorer son contrat. Il faut patienter jusqu’en 1802-1803 pour assister au relevage de l’orgue par Pierre DALLERY et son fils (marché de 8 800 livres). La restauration du buffet est l’œuvre du sculpteur Gérard. Lors de la réception officielle, le 15 mars 1804, deux organistes parisiens renommés, Éloi Nicolas Marie MIROIR et Nicolas Philippe DESPREZ, sont conviés comme experts.

L’organiste Louis Séraphin Nicolas NAUDET, en poste en 1790, pourrait avoir succédé à son propre père Antoine en 1741. Avant ce dernier, sous le règne de Louis XIV, un sieur DOUCEUR, neveu de Nicolas Antoine LEBÈGUE, a occupé la place. Durant sa longue carrière, NAUDET fils a composé des pièces d’orgue. Lors de la réouverture de la cathédrale sous le Directoire, il y fait transporter un orgue portatif lui appartenant, dont il accepte de jouer bénévolement. Diminué par l’âge, il n’est pas nommé organiste titulaire de l’orgue remis à neuf en 1804 : le poste échoit à Ferdinand Albert GAUTIER.

Soissons conserve le statut d’église cathédrale après l’adoption de la Constitution civile du clergé. Le directoire du Département affecte même à titre provisoire un nouveau maître de musique à la maîtrise, où rien ne semble avoir changé dans les méthodes de travail : le sieur GOSSE. Le chantre et maître d’école de Plomion [Aisne] Jean-Baptiste TERRIEN y place son fils Honoré Joseph Florentin en 1791, ce qui déplaît à l’un de ses proches : les jeunes sortant des maîtrises sont d’après lui des libertins et l’enfant court le risque d’être « corrompu », se désole-t-il. Quatre musiciens en fonction en 1790 renouvellent leur engagement contre la promesse d’un salaire annuel de 520 livres. Cependant, la situation se dégrade en 1792. En mai, GOSSE dépose une requête car il n’a toujours pas touché la moindre rémunération. Les administrateurs du département lui rétorquent qu’il faut attendre que la fabrique et le conseil de l’évêque élaborent un plan d’organisation pour les personnes attachées au culte. L’orgue, on l’a vu, nécessite des réparations urgentes. En novembre, les commissaires municipaux chargés de la régie des fabriques des églises de la ville constatent qu’il est impossible d’acquitter les dettes dont la fabrique cathédrale est chargée et de verser les salaires des employés, faute de revenus suffisants après la suppression des dîmes et rentes. Le montant des dettes s’élève alors à 43 050 livres, dont 33 050 livres pour sommes dues aux ouvriers et fournisseurs et 10 000 livres pour frais de culte et gages impayés des chantres, musiciens et enfants de chœur, alors qu’il ne reste en caisse que 4 000 livres provenant des paroisses supprimées et réunies à celle de la cathédrale. Par ailleurs, le coût des réparations à faire dans l’édifice menacé de « ruine totale » s’annonce exorbitant. Le District propose une mesure drastique dans son arrêté du 11 décembre : le renvoi pur et simple, à partir de janvier 1793, de toutes les personnes attachées au service du culte de l’église cathédrale et paroissiale salariées par la fabrique, ce que le Département valide début 1793. L’heure est venue, pour le personnel de la cathédrale, de déposer des demandes de pension ou de gratification.

Les sources n’indiquent pas si nos musiciens ont proposé leurs services dans le cadre du culte de l’Être suprême à l’époque de la Convention et du Directoire. Un corps de musique modeste (quatre chantres ?) renaît sous le Consulat. La fabrique emploie encore à cette époque André Nicolas ROBERT et Pierre ROUSSELLE. Comme serpent, elle fait appel au sieur LEFÈVRE, fils du musicien de 1790. GAUTIER reste organiste jusqu’en 1812, remplacé ensuite par Henriette GOBEZ.

• • • Trois chapitres mettant peu la musique à l’honneur, dont deux à Soissons

La ville de Soissons accueille quatre petits chapitres, mais l’existence d’une activité musicale – ou plutôt de plain-chant – n’est attestée que dans deux d’entre eux. Celui de Saint-Vaast, fondé en 1127, est dirigé par un doyen ayant sous ses ordres onze chanoines et quatre chapelains. Ce doyen, qui n’est pas toujours un chanoine, est élu par le chapitre, tandis que les bénéfices sont à la collation de l’évêque. Par décret du 21 juin 1781, ce dernier a établi une « communauté de prêtres » en lieu et place du chapitre de chanoines, mais ce dernier terme reste utilisé dans la documentation postérieure à 1790. L’église, bâtie à l’intérieur d’un bastion dans le faubourg Saint-Vaast, sur la rive droite de l’Aisne, devient paroissiale en 1791. En 1793, elle est transformée en un atelier de fabrication du salpêtre. La « communauté », dont les revenus annuels s’élèvent à 9 919 livres à la veille de sa disparition, emploie deux chantres qui ne paraissent pas accablés de travail. Le principal, Pierre Joseph WALLE, un cordonnier, exerce en même temps la fonction de sonneur de cloches et touche 170 livres par an pour l’ensemble des services qu’il rend. Son collègue Pierre DAMETTE, dont le métier n’est pas connu, perçoit seulement 30 livres par an. WALLE conserve sa place de chantre à la paroisse entre 1791 et 1793.

Le chapitre de Saint-Pierre-au-Parvis, qui rassemble vingt-six chanoines et quatre chapelains dont un canonial sous l’autorité d’un doyen (seul dignitaire), jouit à la même époque de revenus beaucoup plus confortables : 20 440 livres. Depuis 1260, la trésorière du chapitre est l’abbesse de Notre-Dame, détentrice d’une prébende. L’église, située entre la cathédrale et les rives de l’Aisne, existe depuis 626. Les sources ne signalent qu’un seul chantre en 1790, Georges GILLET, sur lequel on a peu d’informations.

Si des chantres ou des musiciens ont servi les chanoines de Notre-Dame-des-Vignes et de Sainte-Sophie en l’abbaye de Saint-Médard, les deux autres chapitres, aucun n’a entrepris de démarche après 1790 pour obtenir une pension ou une gratification.

À sept kilomètres environ au sud de Soissons, sur la route de Château-Thierry, le village de Berzy-le-Sec, peuplé de 300 habitants environ, abrite la collégiale Saint-Quentin, où est établi l’autel paroissial. Fondée en 1524 par le seigneur du lieu, Nicolas de Louvain, dont le château en ruine se dresse encore à proximité aujourd’hui, elle est desservie par six chanoines dont le premier occupe la fonction de curé de la paroisse. Le service cantoral est assuré depuis 1778 par Louis Charles CROIZETTE, le clerc laïc et maître d’école, rémunéré essentiellement en nature (12 « esseins » de blé méteil par année en tant que chantre).

• • • De nombreux établissements religieux pourvus d’orgues

Pas moins de cinq abbayes d’hommes existaient à Soissons, deux tenues par les mauristes (Saint-Médard et Saint-Crépin-le-Grand), deux par les chanoines réguliers de la Congrégation de France (Saint-Léger et Saint-Crépin-en-Chaye) et une par les chanoines réguliers de Saint-Augustin (Saint-Jean-des-Vignes). Ce n’est qu’en cette dernière que les sources – lacunaires, on le sait – livrent des preuves d’une activité musicale. La fondation de l’établissement remonte à 1076. De l’abbatiale qui se dresse au sud-ouest de la ville, il ne reste que la façade (la nef a été démolie sous l’Empire). En 1790, les religieux de Saint-Jean-des-Vignes, au nombre de trente, perçoivent un revenu annuel conséquent : 54 928 livres. L’orgue réalisé entre 1680 et 1683 par Robert CLICQUOT a été confié à Melchior BÉZU. L’ont précédé aux claviers Louis Séraphin Nicolas NAUDET, signalé en 1772, et avant lui le sieur MOREL, qui composa, à l’occasion de la guérison du roi en 1744, un Te Deum et un divertissement en musique exécuté chez l’intendant, scène pastorale mettant en vedette les « Nymphes de l’Aisne » récitant du Sénèque. Le personnel comprend aussi un serpentiste, Nicolas DEWAILLY.

Au sud-ouest, à mi-chemin entre Soissons à Villers-Cotterêts, l’abbaye cistercienne (seule du diocèse) Notre-Dame de Longpont, a été fondée en 1131 par saint Bernard lui-même en bordure de la forêt de Retz. Reconstruite en 1724 après un incendie, elle abrite un orgue touché depuis 1749 environ par Jean Charles MASSON, qui a la particularité d’être le père de Jean-Baptiste MASSON, organiste de l’abbaye de Clairvaux en Champagne, la maison-mère.

Deux abbayes prémontrées emploient un organiste. La première est implantée à Villers-Cotterêts, ville de 2 400 habitants à 24 kilomètres au sud-ouest de Soissons, qui a pris son essor au début du XVIIIe siècle lorsque le duché de Valois a été donné en apanage au duc d'Orléans, avec pour conséquence le renforcement de son infrastructure administrative. En 1790, l’organiste en titre de l’église paroissiale Saint-Nicolas, Louis Antoine HIRAUX, tient également l’orgue de l’abbaye de Clairfontaine, jadis située à La Capelle, déplacée en 1636 à Villers-Cotterêts à cause du conflit franco-espagnol. Sur la route de Soissons à Reims, la localité de Braine compte 1 236 habitants en 1793. L’abbaye Saint-Yved, érigée au IXe siècle, fut donnée aux Prémontrés par l’évêque de Soissons en 1130 et devint la nécropole des comtes de Dreux. En 1790, Jacques Joseph DOMBREN, originaire de l’Avesnois, s’active à l’orgue depuis dix-huit années. Frappé par la petite vérole à l’âge de sept ans, l’homme a perdu la vue. Logé dans une petite chambre de l’abbaye dans laquelle il a fait installer un clavecin, il perçoit 150 livres par an. Il a connu une petite notoriété lorsqu’en 1771, les Affiches de Paris ont publié un article élogieux sur ses techniques de composition originales. Enthousiaste, le rédacteur aurait souhaité qu’on le nommât à l'orgue de l’hôpital parisien des Quinze-Vingts, spécialisé dans l’accueil des aveugles.

Enfin, la musique se fait entendre dans deux établissements de moindre importance, le prieuré Saint-Pierre-Saint-Paul de Coincy et la maison des Oratoriens de Saint-Paul-aux-Bois. Le premier, établi par les Clunisiens à partir d’une abbaye plus ancienne en 1092, se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de Château-Thierry. En 1790, y résident une dizaine de moines, qui déclarent 12 000 livres de revenu. L'un d'eux est peut-être chargé de faire parler l'orgue de huit jeux, à un clavier et un pédalier en tirasse fixe, offert par le dauphin Louis, père de Louis XV. L'instrument sera acquis en juin 1792 par la municipalité de La Ferté-Milon pour la somme de 630 livres. Le second, au nord-ouest de Soissons dans un village isolé où le P. de Sainte-Marthe fut exilé pour jansénisme par l’archevêque de Paris en 1682, est un ancien prieuré bénédictin du XIe siècle réuni en 1657 à la maison de l’Oratoire. Pour célébrer l’office, la communauté utilise les services d’un chantre, Antoine PATART, par ailleurs clerc séculier et maître d'école de la paroisse, généreusement rétribué 500 livres par an.

Chez les femmes, trois abbayes bénédictines sont à signaler. Principal établissement de la ville de Soissons, l’abbaye Notre-Dame existe depuis le VIIe siècle. En 1790 vingt-neuf religieuses et quarante converses y vivent en communauté, disposant d’un revenu annuel d’environ 150 000 livres. L’abbesse, Marie Charlotte de La Rochefoucauld, est la sœur des évêques de Beauvais et de Saintes, qui périront dans les massacres de septembre 1792. L’organiste, Jeanne Henriette GOBEZ, une jeune femme originaire de Charleville [Ardennes], obtient 200 livres de gratification en 1792. Villers-Cotterêts accueille également une maison de bénédictines depuis 1634 : l’abbaye Saint-Rémi, fondée en 1062 par la reine Anne de Kiev, initialement sise à Senlis. Les religieuses, au nombre de neuf seulement à la veille de la Révolution, jouissent d’un peu moins de 20 000 livres de revenu. Leur organiste, Antoine Nicolas HIRAUX, est le fils du musicien travaillant chez les Prémontrés. À Braine, deux religieuses sur les seize peuplant le prieuré bénédictin Notre-Dame sont en 1790 parées de la qualité de chantre : Marie Victoire DEMENDE et Marie Françoise Charlotte GIFFEY. Fondé en 1647 par le duc de Bouillon, cet établissement reçoit des pensionnaires. L’inventaire ne mentionne pas d’orgue.

L’église paroissiale Saint-Vincent-et-Saint-Germain de Nogent-l’Artaud, à une dizaine de kilomètres au sud de Château-Thierry, ne sera dotée d’un orgue qu’en 1793. L’instrument provient probablement de l’abbaye royale Saint-Louis et Sainte-Claire toute proche, où résident des religieuses clarisses. En effet, l’une d‘elles est inhumée en février 1782 « auprès de l’escailler de l’orgue ».

Le prieuré fontevriste de Grisolles, à 13 kilomètres au nord de Château-Thierry, fondé en 1098 sous le vocable de Notre-Dame-et-Saint-Laurent ou Notre-Dame-du-Charme, accueille encore vingt-deux religieuses en 1790. L’une d’elles devait toucher l’orgue de la maison. Ce dernier, acquis par la municipalité en 1794, sera installé dans l’église Saint-Crépin de Château-Thierry transformée en temple de la Raison.

Il existe encore un orgue à l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry. L’instrument est confié à la jeune orpheline en charge de l’apothicairerie : Marie Anne DÉON. Cet instrument avait été offert en 1689 par un riche bienfaiteur, Pierre Stoppa. Installé dans la chapelle, il avait coûté 2 000 livres.

• • • Plain-chant et orgue dans les églises paroissiales

• Dans les villes

La ville de Soissons, avec ses dix paroisses, aurait dû livrer de nombreux noms de chantres, de serpents voire d'organistes. Malheureusement, les pertes d’archives ont été considérables depuis 1814. La seule église où la présence d’un orgue est avérée est Saint-Quentin, sur la rive gauche de l’Aisne, tout près du pont qui enjambe la rivière. L’organiste Melchior BÉZU, qui sert aussi les moines de Saint-Jean-des-Vignes, ne touche que 50 livres par an. Aucun chantre n’est mentionné dans le dernier compte de fabrique et celui qui s’active dans les années 1760 n’est pas nommé. En 1790, le chantre de la paroisse Saint-Martin, dans la partie sud de la cité, est un certain GAUGER, « clerc laïc » (voir infra) également chargé d’acquitter les obits de fondation. Les comptes font état de quatre enfants de chœur, sans jamais évoquer d’organiste. Pour la paroisse Saint-Léger, proche du château, il n’existe pas de comptes, mais le nom d’un des chantres est mentionné dans un acte de sépulture de la paroisse d’Ambleny : il s’agit de Nicolas OUDOUX, membre d’une famille qui a donné plusieurs clercs laïcs ruraux et un musicien de la cathédrale de Noyon.

La ville de Château-Thierry (4 080 habitants en 1793), « plus connue par la naissance de La Fontaine que par son commerce » (Du Couédic, p. 31), était dotée de trois églises paroissiales. Seule l’église Saint-Crépin possède un orgue, construit au milieu du XVIIe siècle. En 1790, le titulaire est un Alsacien en poste depuis 1786, Louis SCHIM, qui perçoit annuellement 200 livres. En 1793, il assiste, impuissant, au saccage de son instrument. Cette paroisse emploie également un vicaire-sacristain, un vicaire-chantre du nom de Charles François BAÏOT, actif depuis 1787 au moins, et deux chantres laïcs, Antoine DELAITRE et Gabriel Nicolas FOLLY, un ancien domestique. L’église Saint-Martin possède probablement également un chantre en la personne de son clerc Pierre Cénéric MAUGRAS, qui a résidé auparavant sur la paroisse Saint-Eustache à Paris.

L’orgue se fait entendre en l’église paroissiale Saint-Nicolas, principal lieu de culte de Villers-Cotterêts, dont Louis Antoine HIRAUX était déjà l’organiste en 1750. Il perçoit 300 livres par an au début de l’ère républicaine. En 1793, le facteur LAIR monte un nouvel instrument, reçu par HIRAUX lui-même et son collègue Jean Louis NIQUET. Après la signature du Concordat, Antoine Nicolas HIRAUX remplace son père, décédé en 1797. Il gagne aussi sa vie en donnant des leçons de musique aux enfants de bonne famille de la ville et des environs. Il enseigne les rudiments du violon au jeune Alexandre Dumas, qui avouera plus tard qu’il n’avait aucun talent pour la musique. En 1790, la fabrique rémunère en outre deux chantres, dont seule l’identité du second est connue, il s’agit du maître d’école Claude DUQUENOIS.

La Ferté-Milon, petite cité d’un peu plus de 2 000 habitants sur les rives de l’Ourcq, est dotée de deux églises paroissiales, mais seuls les registres de celle de Saint-Nicolas-de-la-Chaussée ont révélé la présence de deux chantres. Le premier, également maître d’école et clerc séculier, a pour nom Honoré Jean SUSSET, le sous-chantre, Claude LEMADRE, est un bourrelier. Le buffet d’orgue qu’on peut admirer aujourd’hui date du XVIIIe siècle et provient de l’abbaye de Coincy.

• Dans les campagnes

L’étranger de passage ne peut qu’être frappé par l’importance accordée par le clergé séculier au chant liturgique dans les églises paroissiales des petits bourgs et villages. Le personnage spécialement chargé de cette tâche est le chantre, mais dans les diocèses picards, le terme est assez peu usité. Les comptes de fabrique montrent que souvent, le principal chantre est le clerc laïc ou le clerc séculier, terme ambigu car il n’appartient pas au clergé : il s’agit du maître d’école ou du magister, comme disent les érudits. En effet, l’une des tâches annexes qu’on lui confie parfois consiste à chanter les obits (services des défunts), ce qui implique le versement de petites sommes en sus des gages fixes. Certains documents comptables mentionnent le clerc laïc ou séculier et le sous-chantre qui l’assiste, preuve que le premier est bien, la plupart du temps, le premier chantre. Ces observations sont valables non seulement pour la Picardie, mais aussi pour d’autres régions du Bassin parisien, notamment l’Île-de-France. La Haute-Picardie présente au moins deux particularités : 1) le rôle de premier plan joué par le chantre dans les cérémonies ; 2) des connaissances et aptitudes en matière de chant qui, chez lui, paraissent supérieures à ce qui peut s’observer dans d’autres provinces. En 1681, déjà, le prêtre Charles Lemaître, qui voyage entre Soissons et Laon, s’en étonne. Arrivé à Chavignon, dans le diocèse de Soissons, il se rend à l’église pour entendre les vêpres. Il y voit « un homme avec des cheveux fort longs et en cravate occuper la place du curé et en faire dans l’office les fonctions, puisqu’il chantait les oraisons après le cantique de Magnificat ». S’informant de son identité, il apprend qu’il s’agit d’un simple magister qui a pris « hardiment » la première place du chœur normalement dévolue au curé, absent (Goulemot, p. 389). Certains de ces clercs séculiers, ayant acquis des notions de musique auprès d’un maître compétent dans une école de village ou même après un séjour dans une maîtrise, parviennent à se faire engager dans une collégiale ou une cathédrale, comme on l’a vu pour Jean Joseph ROUSSEAU à Soissons.

En 1790, à l’ouest de Soissons, la paroisse Saint-Martin d’Ambleny, sur la rive sud de l’Aisne, emploie Jean Louis Joseph OUDOUX, le clerc séculier, qui fait office de chantre pour les obits (28 livres sur un total de 62 livres) et qui vient juste de succéder à son grand-père Louis OUDOUX, père de Nicolas OUDOUX, le chantre soissonnais. Il est assisté d’un choriste, Germain THUMERY (5 livres par an). Tous deux sont âgés de 20 ans. Sur la rive droite, la fabrique de l’église de Berny-Rivière verse 34 livres au maître d’école MOUTONNET pour chanter les obits en 1789 et 1792. Au nord-ouest de la ville, à 22 kilomètres, le village d’Audignicourt propose le même modèle d’organisation quant au chant paroissial. En 1791, le premier chantre principal de l’église Saint-Médard est le maître d’école Pierre MERESSE, déjà présent en 1753, aidé par un sous-chantre, Jean VIGNON, manouvrier, qui perçoit 16 livres. Au sud-ouest, entre Soissons et Villers-Cotterêts, le clerc et chantre de la paroisse de Cœuvres Prince Ferdinand DALEUX vient tout juste d’être recruté.

Le registre paroissial du bourg de Vailly-sur-Aisne (1 547 habitants en 1793), à l’est de Soissons, mentionne deux enfants de chœur actifs en 1790, Jean Marie DESPLANCHES et Michel Valère MENOT, le fils du notaire. Le petit village d’Aizy-Jouy, limitrophe, rétribue en 1791-1793 le clerc paroissial et maître d’école LANGON comme chantre (un compte de fabrique mentionne qu’il est payé 12 livres pour l’acquit des obits chantés). Les registres paroissiaux n’existent plus. À Braine, à environ 5 kilomètres au sud, le chantre principal est Adrien FAMELART, secondé par Jean Brice LEGROS. Les comptes mentionnent un organiste, Jean Denis QUENOBLE, auquel la fabrique verse un salaire au second semestre 1792. L’orgue, récemment acquis, provient vraisemblablement d’une communauté religieuse voisine (Saint-Yved ?).

L’église Saint-Macre de Fère-en-Tardenois, gros bourg au sud-est du département, possède son orgue, confié en 1790, contre la somme de 203 livres par an, à Antoine CHEVALIER, un tourneur d’origine lorraine, passé par Paris et qui a succédé à la tribune à son beau-père, Étienne LEBRUN. De son côté, le maître d’école, clerc de paroisse et chantre Philippe CHARLY perçoit 138 livres en 1791. Plus à l’ouest, les 1 400 habitants de Neuilly-Saint-Front sont répartis dans deux paroisses. La fabrique de l’église Saint-Rémy rémunère un « chantre des offices de l’église », le « scieur de long » Louis Pierre PÉRY, déjà en place en 1768, mais le chantre principal est le clerc séculier Adrien THIBAULT. Celle de l’église Saint-Front emploie comme chantre Jean François LAFOSSE, qui supplée ou soutient le clerc laïc Nicolas BRÉHAMEL. Le premier pourrait en même temps tenir le rôle d’organiste, puisqu’il a précédemment exercé cette fonction à l’abbaye Saint-Wulmer de Samer [Pas-de-Calais]. Toutefois, les sources n’ont pour l’instant pas confirmé la présence d’un orgue. D’autres clerc-chantres sont à signaler dans le secteur : Jean DESCHAMPS à Grand-Rozoy, Jacques LEMOINE à Beugneux, en outre chargé de l’entretien de l’horloge de l’église, Nicolas Pierre DELÉANS à Loupeigne et l’employé inconnu (en l’absence de registres paroissiaux, détruits) repéré à Mont-Saint-Martin, à la limite du département de la Marne.

Les recherches ont révélé deux noms pour les alentours de Château-Thierry, au sud du diocèse. À Charly-sur-Marne, Jean Louis LE CONTE, un marchand, est signalé depuis 1755 comme organiste de la paroisse Saint-Martin. En 1790, il est même porté à la tête de la municipalité. Sur la rive gauche de la Marne, à Nogent-l’Artaud, on relève la présence d’un chantre et maître d’école actif depuis 1739, Nicolas LECLERC, dont les gages sont seulement de 60 livres par an.

III - Le diocèse de Laon

• • • Laon, cité épiscopale

Perchée sur une butte-témoin qualifiée de « montagne » par ses habitants, Laon a connu son heure de gloire aux XIIe-XIIIe siècles : la population culmine alors à 10 000 habitants. Auréolée de prestige grâce à l’enseignement de qualité délivré par ses écolâtres, l’École de Laon attire des étudiants de toute l’Europe. La ville devient siège du bailliage de Vermandois sous Louis IX, à peu près au moment où s’achève la construction de la cathédrale gothique. L’éclipse commence au XVIe siècle, alors que la cité voisine de Soissons s’élève dans la hiérarchie urbaine régionale, tirant profit de son statut de chef-lieu de généralité. La population, à la fin du XVIIIe siècle, ne s’élève plus qu’à 7 500 âmes. La société est dominée par la bourgeoisie de robe et surtout le clergé, qui possède le quart des immeubles urbains. Le chapitre cathédral, en particulier, « joue un rôle conducteur dans la cité, pour les bonnes et les moins bonnes causes » (Souchon, 1987).

La vie culturelle est plus terne qu’à Soissons. Seule institution savante de la ville, la Société royale d’Agriculture, instituée en 1761, jouit d’un réel prestige grâce, notamment, à son secrétaire perpétuel Louis Cotte, prêtre de l’Oratoire et chanoine de la cathédrale, éminent spécialiste de météorologie. Il n’existe pas de théâtre : des troupes de passage jouent dans des auberges comme le Lion d’Or ou le Barbeau. Des concerts sont parfois organisés à l’hôtel de ville, rue du Blocq. En 1773, une demoiselle de Saint-Marcel y donne huit concerts avec symphonie, guitare et harpe, moyennant un abonnement de 3 livres. En 1791, l'église Saint-Rémy-Place accueille la Société des Amis de la Constitution mais l'endroit sert aussi pour des bals et pièces de théâtre. La transformation complète de l'édifice en salle de spectacle n'aura lieu qu'en 1807.

• • • La cathédrale Notre-Dame, un pôle musical picard

Pour Edmond Martène et Ursin Durand qui la découvrent en 1708, la cathédrale Notre-Dame de Laon est à « mettre au nombre des belles églises de France » (Martène et Durand, p. 43-46). Les deux voyageurs s’étonnent du nombre élevé de prébendes : quatre-vingt-quatre. Cependant, La France ecclésiastique ne dénombre que soixante-seize chanoines à la fin de l’Ancien Régime. En font partie les cinq dignitaires – le doyen, le grand archidiacre, l’archidiacre de Thiérache, le trésorier et le chantre – et les cinq « personnats », qui n’ont d’autre rang au chapitre que celui de leur réception, dont le sous-chantre et le sacristain. Le chanoine le plus souvent en contact avec les musiciens est celui qui occupe la fonction (et non la dignité) de « butillier », sorte de syndic chargé de présenter les affaires au chapitre. Les questions matérielles et disciplinaires relèvent de sa compétence, même si le chantre donne à l’occasion des « avis » (admonestations) à la demande du chapitre. Le butillier transmet à ce dernier les requêtes concernant les salaires, les congés, la fête de la Dédicace, l’orgue ou encore les problèmes qui touchent la maîtrise, signalés par les économes – eux aussi des chanoines. Inversement, il informe les musiciens des décisions de ces « messieurs » les concernant. Il peut aller jusqu’à rechercher un patron pour un enfant de chœur poussé au départ avant d’avoir achevé son temps, par exemple pour le jeune AUBIN en 1769. Un autre chanoine exerce la fonction de « choriste » : fait-il office de maître de chœur auprès de ces collègues ? Les sources ne le précisent pas. La charge paraît contraignante et le titulaire souvent pressé de laisser sa place. Les revenus annuels du chapitre sont de 163 599 livres au début de la Révolution, suffisamment pour entretenir un bas chœur pléthorique : cinquante-deux chapelains, un maître de musique, huit musiciens et dix enfants de chœur. L’abbé Expilly mentionne de son côté vingt musiciens, mais ce chiffre est excessif, comme le montre le tableau ci-dessous – sachant que l’organiste ne fait pas partie du corps de musique et que POLLET, qui se considérait avant tout comme chapelain, n’a pas signé les requêtes collectives des musiciens en 1790.

Structure musicale de la cathédrale Notre-Dame de Laon en 1790

| Prénom, NOM | Fonction | Lieu de naissance | Âge en 1790 | Ancienneté dans le poste en 1790 |

| Louis Christophe MICHEL | Maître de musique | Laon | 48 | 20 ans |

| Pierre Sébastien HAZARD | Organiste | Laon | 27 | 2 ans |

| Claude François Félix MICHELET | Serpent ou basson | Laon | 43 | 24 ans et plus |

| François ROBIN | Serpent ou basson | Laon | 33 | 17 ans |

| Jean Nicolas BRUGES | Basse-contre | Saint-Erme [Aisne] | 31 env. | Moins de 3 ans |

| Jean Pierre ÉDART | Basse-contre | Merlieux [Aisne] | 39 | 19 ans |

| Jean Louis LEFÈVRE | Basse-contre | Brouchy [Somme] | 46 | 19 ans |

| Jean-Baptiste POLLET | Chantre ecclésiastique | Athies-sous-Laon | 34 | 12 ans |

| Louis SÉQUEVAL | Basse-taille | Caix [Somme] | 69 | 15 ans |

| Mathias SÉQUEVAL | Basse-contre | Caix [Somme] | 90 | 60 ans et plus |

| Jean Charles THORIN | Chantre | Colligis [Aisne] | 36 | 7 ans |

Les musiciens ou « vicaires » sont tous des laïcs payés à la semaine (entre 8 et 10 livres), si l’on excepte POLLET. Le recrutement est intégralement local, du moins à la fin de l’Ancien Régime. Les quatre individus nés à Laon et POLLET ont même reçu leur formation à la maîtrise de la cathédrale. Seul Louis SÉQUEVAL a beaucoup voyagé, ayant vécu à Paris, Bordeaux, Poitiers, Tours et Blois. Encore actif en 1790, son frère Mathias SÉQUEVAL est alors l’un des musiciens d’Église les plus âgés de France. Les chanoines exercent un contrôle étroit sur leurs employés. Lors des chapitres généraux, ils exigent d’eux de la décence, qu’ils chantent l’office distinctement, sans anticiper les uns sur les autres, et leur interdisent de bavarder à leur place ou à l’aigle. Le 17 juin 1769, ils leur ordonnent d’éviter de prendre des congés au moment des doubles majeurs (fêtes principales du calendrier liturgique), injonction réitérée le 4 mars 1782. Ils attendent d’eux une attitude recueillie dès leur entrée dans l’église, ce qui implique de se purifier avec de l’eau bénite et de mettre un genou à terre pour adorer le Saint-Sacrement. Dans le chœur, chantres et serpents portent l’habit ecclésiastique, des bas sombres et ne doivent surtout pas s’arranger les cheveux « avec une mondanité affectée » (17 juin 1772). S’ils envisagent de se marier, il leur faut solliciter la permission du chapitre : Claude François Félix MICHELET (le grand-père de l’historien bien connu) procède ainsi en avril 1769. En retour, ils ont le privilège d’être inhumés à l’intérieur de la cathédrale – à condition d’être encore en activité – à l’instar des chanoines, comme Noël THUILLIER, le 26 novembre 1771.

Pour les musiciens de la cathédrale, l’un des grands moments de l’année est la fête de la Dédicace, à la mi-août. Le maître de musique fait alors exécuter une messe avec symphonie, qui nécessite le renfort de musiciens de l’extérieur, au minimum une haute-contre et une basse-taille. En 1769, la haute-contre venue de Reims perçoit une rétribution de 24 livres, la basse-taille de Soissons de 18 livres. Des musiciens de l’armée en garnison à Laon prêtent parfois aussi leur concours. Une délibération du 12 décembre 1769 en apporte la preuve : des musiciens d’un régiment de dragons ayant commis des « profanations » jusque dans le chœur de la cathédrale sont jetés en prison sur ordre de leur commandant, à la suite d’une protestation du doyen et du butillier. De leur côté, les musiciens de la cathédrale participent à des cérémonies religieuses dans d’autres églises, à Laon et ailleurs. Chaque veille de la Nativité de saint Jean-Baptiste, en juin, la tradition veut que les musiciens et enfants de chœur aillent chanter un motet en la collégiale Saint-Jean-au-Bourg. Le 31 août 1770, le chapitre critique les économes de la maîtrise qui, sans prendre la peine de l’aviser, ont donné permission au maître de musique et aux enfants de chœur d’aller chanter une messe en musique « aux cordeliers » et à Pierre ROUSSELLE d’aller jouer du serpent « dans plusieurs paroisses ». Au printemps précédent, la compagnie avait répondu favorablement à une lettre du chapitre cathédral de Soissons invitant les vicaires Jean PAQUET et Jean Louis DELGOBE à se joindre à ses musiciens lors du Te Deum donné le 13 mai en l’honneur de la dauphine Marie-Antoinette, en route pour Versailles. Le 2 juin 1769, elle avait accordé un congé de six jours aux bassons François FICHUX et Claude François Félix MICHELET, conviés aux fêtes organisées à Villers-Cotterêts à l’occasion du mariage du duc de Chartres avec Marie Adélaïde de Bourbon.

Comme la plupart des autres chapitres, celui de Laon professe une aversion marquée pour les bals et la comédie, n’hésitant pas à tancer ses propres membres sur ce sujet jugé crucial. Le 22 janvier 1760, il apprend qu’une « assemblée de danse ou espèce de bal de nuit » a eu lieu dans une maison du cloître louée par l’un des chanoines à un laïc. Le chanoine est prié de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Le 16 septembre 1772, il est fait défense aux chanoines d’assister à « des concerts d’instruments et de voix ». Les musiciens tentés de s’associer à ces spectacles pour améliorer leur ordinaire s’exposent au courroux de leurs employeurs. Le 29 avril 1772, ceux-ci se plaignent de deux musiciens « qui à la réquisition des comédiens nouvellement arrivés en cette ville ont été jouer des instrumens à leur spectacle ». En cas de récidive, ils seront renvoyés. Le 11 juin 1777, le maître de musique est sommé d’interdire aux enfants de chœur d’aller assister à des concerts en ville, « même chez des chanoines ». Le 14 juillet suivant, le chapitre fait arracher une « affiche de comédie » qui avait été placardée discrètement dans le cloître.

L’ultime maître de musique de la cathédrale, Louis Christophe MICHEL (1770-1790), a été formé par Pierre DORLÉANS (avant 1738-1758) et Joseph GARNIER (1758-1759). Il débute comme chantre à l’abbaye Saint-Vincent de Laon et poursuit sa carrière à Reims, cité épiscopale qui semble attirer les artistes laonnois : en 1769, il est serpent et maître de musique à l’abbaye Saint-Nicaise. Le chapitre lui procure dans un premier temps une place de serpent, avant de lui octroyer une chapelle et de le recevoir au poste de maître de musique (abandonné par Jean Claude JOSSE) pour un essai de six mois, qui s’avère concluant. MICHEL n’a pas que des partisans au sein de la compagnie : dix chanoines ont soutenu sa candidature, sept ont voté contre. Encore en 1774, la confiance dans ses capacités n’est pas totale : alors qu’il se prépare à faire exécuter une messe de sa composition pour le service funèbre de Louis XV, le chapitre lui demande d’utiliser une œuvre de Furcy LEGRAND, maître de chapelle de 1760 à 1764 (27 mai 1774). Des « avis » lui sont régulièrement adressés lors des chapitres généraux : il s’absente trop souvent de la maîtrise (pour donner des leçons en ville ?), concède une liberté excessive aux enfants et laisse entrer dans la maison des gens qui n’ont rien à y faire, notamment des « personnes du sexe » (9 juin 1782). En vingt ans, il n’a cependant jamais commis de faute grave et ses détracteurs ont semble-t-il fini par reconnaître qu’il accomplissait du bon travail. Le maître touche 450 livres de gages par an et jouit de prestations gratuites (logement, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage), indique une annonce de 1760.

La maîtrise, appuyée contre une chapelle de la cathédrale, héberge en temps normal dix enfants, sous la supervision du maître de musique assisté d’une servante. La formation dure dix ans. Le recrutement s’effectue sur concours, après envoi de circulaires dans les paroisses du diocèse par les économes, mais le chapitre se réserve la possibilité d’admettre un garçon recommandé – à l’image de Jean Charles HUET en 1768, poussé par son oncle, la célèbre haute-contre Joseph LEGROS, lui-même formé à Laon – ou qui a attiré son attention par ses aptitudes vocales – tel François LECAT en 1769. L’usage de ne recevoir que des enfants âgés de moins de huit ans remonte à des temps anciens, mais la règle n’est fixée par écrit qu’en 1779. L’enfant choisi est examiné par le chirurgien de la maîtrise puis mis à l’essai pour une période de six mois, à l’issue de laquelle le chapitre l’entend sur le chant et recueille l’avis du maître. L’essai peut encore être prolongé de trois mois. L’emploi du temps des élèves ne diffère sans doute guère de ce qui s’observe ailleurs. Le maître dispense des cours de chant et de composition et permet aux plus doués d’apprendre à jouer d’un instrument : une délibération du 10 janvier 1777 ordonne de faire réparer le violoncelle de la maîtrise. Des musiciens ne donnant pas pleine satisfaction se joignent parfois aux plus jeunes : le 17 juin 1772, le chapitre ordonne aux deux dernières basses-contre reçues de se rendre à la maîtrise pour s’instruire de la musique et de la façon de chanter. L’un des exercices scolaires habituels consiste à copier des messes. Certains enfants se révèlent particulièrement doués dans la technique de la notation musicale. En 1778, l’un d’eux obtient une récompense pour avoir écrit un petit antiphonaire à l’usage du chantre et du sous-chantre. Parallèlement, un maître de grammaire externe enseigne la lecture et l’écriture.

Les occupants des lieux vivent dans un confort relatif et sont correctement approvisionnés en pain, viande (8 livres par jour à compter de 1760, au lieu de 7) et vin. En cas de maladie, comme en mai 1780 avec la teigne, des soins attentionnés leur sont prodigués. Le 30 août 1778, un enfant atteint de petite vérole est placé à l’hôtel-Dieu aux frais du chapitre. Un malade peut aussi obtenir un congé et retourner chez ses parents « prendre le lait ». Comme dans les autres cathédrales, le doyen des enfants de chœur a « l’inspection » sur ses camarades, c’est-à-dire qu’il doit veiller à ce qu’ils remplissent exactement et décemment leurs obligations (délibération du 11 juin 1770). La surveillance tatillonne à laquelle les pensionnaires de la psallette sont soumis n’empêche pas les insolences (thème récurrent lors des chapitres généraux) et incidents divers – enfants courant dans l’église, prenant un malin plaisir à chanter sur le mauvais ton (Antoine ARCHAMBAULT en 1770), jouant à la loterie avec leurs maigres gains ou dégradant le matériel (Jean Louis Augustin GAILLARD, renvoyé en 1780 pour avoir déchiré des livres, puis finalement repris sur l’insistance de sa mère).

Lorsque leur formation s’achève, les enfants obtiennent la « récompense ordinaire », dont le montant n’est pas spécifié dans les délibérations, mais qui pourrait être de 150 livres si l’on se fie aux arrêtés du directoire du département. La plupart partent en apprentissage, quelques-uns optent pour la carrière ecclésiastique ou la profession de musicien. Il existe au collège Louis-le-Grand, à Paris, une bourse dédiée aux sujets en fin de formation à la cathédrale de Laon, que les chanoines réservent à leurs meilleurs éléments. César Nicolas Alexandre ROBIN en est l’heureux bénéficiaire entre 1769 et 1778 ; il obtient ensuite une prébende à la cathédrale de Rouen. À celui qui lui succède, Fidel Célestin Séraphin PÉPIN, le chapitre verse en 1783 un secours de 34 livres pour l’aider à vivre dans la capitale, tout en l’exhortant à faire des progrès en sciences.

Neuf ex-enfants de chœur présentent une requête pour obtenir une gratification en 1792 : Jean Louis Augustin GAILLARD, Jean Louis PLÉ, Louis Venant BLIN, Jean-Baptiste CHARPENTIER, Auguste CORBIN, un autre CORBIN dont le prénom n’est pas connu, frère du précédent, Jean François RICHARD, Amant TERRIEN et son frère Jean-Baptiste TERRIEN. Fermée à la mi-1791, la maîtrise de la cathédrale de Laon est transformée en maison d’arrêt. Le bâtiment disparaît avant 1850.

L’ancien orgue de la cathédrale, conçu à la fin du XVIIe siècle par le P. Ricard, religieux prémontré de Joyenval et prieur de Saint-Nicolas-de-Vertus en Champagne, sous le contrôle de l’organiste de la Chapelle royale Nicolas Antoine LEBÈGUE, originaire de Laon, a été cofinancé par le chapitre et l’évêque. Seul subsiste de nos jours le buffet de chêne sculpté par Pierre Puget, à double étage, soutenu par deux atlantes de 4,50 mètres [Fig. 8 : orgue de la cathédrale de Laon]. Après une première restauration achevée en 1716, l’instrument fait à nouveau l’objet de travaux en 1778-1779, réalisés par le facteur rémois Louis PÉRONARD, aidé d’un commis et d’un neveu. Le 5 janvier 1779, la musique se substitue à l’orgue après que le doyen ait entonné le Te Deum. La réception a lieu le 12 octobre 1779. L’expert, l’Allemand Wilhelm HANSER, chanoine prémontré et organiste de Laval-Dieu [Ardennes], loue les qualités de l’instrument, dont il joue pendant plus d’une heure « avec applaudissement ». L’organiste de l’époque, Jean Simon DESJARDINS, est déjà titulaire en 1735. À l’image de Pierre DUMAGE, l’un de ses prédécesseurs, il était connu pour ses talents de compositeur. Entre le départ de Joseph GARNIER et l’arrivée de Furcy LEGRAND, il a même brièvement occupé le poste de maître de musique. Lorsqu’il meurt en 1788, le chapitre désigne à sa place Pierre Sébastien HAZARD, auparavant au service des moines de l’abbaye de Bucilly.

• • • Trois petites collégiales urbaines où le plain-chant domine

La principale collégiale – également église paroissiale – de Laon a pour nom Saint-Pierre-et-Saint-Jean-du-Bourg. Les restes de l’église du XIIIe siècle, une absidiole prolongée de trois travées, sont encore visibles rue du Cloître-Saint-Jean. Expilly expose que le chapitre est composé de vingt chanoines avec à leur tête un doyen, et que les prébendes sont à la collation de l’évêque. Les comptes mentionnent, parmi les « officiers du chœur », quatre vicaires laïcs, clairement identifiés comme chantres dans les sources révolutionnaires : Pierre Louis FALVY, Charles Nicolas DEFER, Sébastien BACQUART et Antoine Alexandre BASTIEN. Nés à Laon sauf DEFER qui vient de Brie et a exercé la fonction de maître d’école à Fère-en-Tardenois, ils se partagent 760 livres de gages annuels. Les trois premiers approchent de la soixantaine en 1790. Les six enfants de chœur perçoivent 16 livres de gages chacun. En l’absence d’un maître des enfants de chœur, difficile de savoir qui se charge de leur éducation : peut-être DEFER, maître d’écriture de son métier, logé dans la maison de l’écolage et utilisé comme sous-clerc à la paroisse (le clerc étant FALVY) ? La formation de ces jeunes, dont la durée de présence varie énormément (de quelques mois à sept ans, d’après les comptes), se limite probablement aux bases du plain-chant. Cette collégiale ne saurait en effet être considérée comme un authentique lieu de musique, comme en témoigne l’absence d’orgue.

La collégiale Saint-Julien, fondée au XIIe siècle, dont on peut apercevoir les vestiges dans la ville haute, rue Kennedy, est un établissement encore plus modeste. La recette de ce chapitre constitué de dix chanoines, doyen compris, dépasse à peine les 2 700 livres en 1790. Il ne salarie qu’un chantre, Jean Ferdinand BACQUART, frère de Sébastien, recruté en 1768, qui touche 122 livres à l’année. L’homme sert en même temps de clerc laïc, Saint-Julien ayant aussi le statut d’église paroissiale. Le sous-chantre de la paroisse, Pierre Louis LEFÈVRE, ne dépend semble-t-il pas du chapitre. BACQUART obtient une pension de 102 livres en 1793.

Avec ses neuf chanoines et sa recette légèrement supérieure à 2 600 livres, le chapitre de Sainte-Geneviève est tout à fait comparable au précédent. L’antique église à la fois collégiale (depuis le XIIe siècle) et paroissiale, située dans la partie orientale de la ville haute, a été rasée pendant la Révolution. Nicolas Adrien GALIMENT y exerçait les fonctions de chantre pour le chapitre et de clerc laïc pour la fabrique – en même temps, il était clerc à l’Hôtel-Dieu. En 1791, le Département lui attribue une gratification égale à une année de ses gages de chantre, soit 104 livres, mais au début de l’année suivante il révise son arrêté et lui fait finalement verser la somme de 200 livres.

• • • Six chapitres champêtres

Ville d’un peu moins de 2 500 habitants à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Laon, au confluent de l’Oise et de la Serre, La Fère est un petit pôle administratif doté d’un bailliage, d’une maîtrise des eaux et forêts, d’une subdélégation, d’un collège et, depuis 1720, d’une école d’artillerie. Elle a la particularité d’accueillir deux collégiales. Saint-Montain, fondée avant le XIe siècle sur le tombeau d’un pieux ermite du IVe siècle, n’accueille plus que neuf chanoines en 1790 [Fig. 10 : église Saint-Montain de La Fère]. Selon le pouillé de 1760, ses revenus s'élevaient encore à cette époque à 5 329 livres. Le chapitre entretient deux chantres, Jean Louis FONTAINE, en place depuis trente années, et Jean-Baptiste MARVILLE, depuis 1782, aux gages respectivement de 400 et 300 livres par an. Des enfants de chœur, en nombre inconnu, et un organiste aident au bon déroulement de l’office divin. Louis François MARESSE, natif de Noyon, qui a vécu dans la capitale, où il a même composé, touche l’orgue depuis 1763 et a échoué de peu en 1769 à obtenir la tribune de la cathédrale de Beauvais. Il joue aussi lors des messes de paroisse. La fabrique emploie également un ancien chantre du chapitre, Joseph GIROUARD. Depuis 1778 environ, Nicolas OUDOUX, ex-musicien de la cathédrale de Noyon, auteur d’une Méthode nouvelle pour apprendre facilement le plain-chant, publiée à Paris en 1772, est membre du haut chœur comme chanoine. Il appuie en 1779 la candidature d’un des enfants de chœur de la collégiale pour qu’il succède à l’organiste de la cathédrale de Laon, indice de la qualité de l’instruction qu’on donnait aux quatre enfants. L’un des chantres se chargeait probablement de cette tâche.

La collégiale Saint-Louis se dresse dans l’enceinte du château de La Fère. Fondée en 1539 par Marie de Luxembourg, duchesse de Vendôme et comtesse de Soissons, elle détient les reliques de saint Félix. En 1790, la compagnie compte cinq chanoines. Les faibles moyens financiers de la collégiale (757 livres de recettes pour 621 livres de dépenses en 1785-1786, dernier compte conservé) lui permettent néanmoins d’entretenir un chantre depuis une trentaine d’années, François-Xavier LAMY (50 livres de gages annuels en 1790, en partie tirées du bail des chaises), des enfants de chœur (trois dans les années 1760) et des clercs. Pour les occasions solennelles (rogations, fête de la Saint-Louis, sacre du roi Louis XVI par exemple), on a recours à des chantres extérieurs, sûrement ceux de Saint-Montain, voire au maître d’école du faubourg Saint-Firmin (1782-1783).

À une dizaine de kilomètres au nord de La Fère, le gros village de Moÿ-de-l’Aisne (941 habitants en 1793) se trouve dans la sphère d’influence de Saint-Quentin. En 1790, il est le chef-lieu d’un canton dépendant du district du même nom. Il abrite un autre petit chapitre, fondé par le seigneur du lieu en 1506, dont les effectifs canoniaux furent réduits avec le temps (quatre chanoines en 1790, apparemment). Michel BEAURAIN, natif du village et tailleur d’habits de profession, exerce pour 200 livres par année (25 livres en argent, le reste en nature et le casuel) les fonctions de clerc et chantre dans l’établissement.

Neuf kilomètres à l’est de Saint-Quentin, le bourg d’Origny-Sainte-Benoîte (environ 2 400 habitants) est plus connu pour son abbaye bénédictine que pour sa collégiale, consacrée à saint Vaast, dont Expilly ne souffle mot. Deux chantres s’activent au service des chanoines. Présent depuis un demi-siècle, le premier chantre Louis Jacques COLLASSE, un mulquinier (fabricant de toile fine), perçoit 150 livres d’appointements annuels. Exerçant la même profession mais beaucoup plus jeune et en poste depuis seulement cinq années, son collègue Jean Louis Joseph DIANCOURT a rang de second chantre. Il ne recevra aucune indemnité après la suppression du chapitre.

En Thiérache, la petite cité de Guise, peuplée de 3 085 habitants en 1793, est dominée par sa forteresse qui contrôle l’Oise. Depuis le milieu du XIe siècle, une collégiale Saint-Gervais a été instituée dans son enceinte par le seigneur du lieu. En 1790, elle compte encore un doyen, aussi curé de la paroisse Saint-Pierre-et-Paul, et 12 chanoines. Jérôme MARCANDIER en est le premier chantre, le sacristain et le maître des enfants de chœur. Il perçoit pour cela 300 livres de gages, plus 50 livres provenant des distributions manuelles et jouit d’un logement au loyer évalué à 200 livres. Il occupe cette fonction depuis 1756, ayant été auparavant le second chantre. Le second chantre de la collégiale, Pierre Louis DUCLOS, qui était en poste de 1778 à 1785 est devenu en 1789, après un passage par Ribemont, le clerc séculier, maître d’école et chantre de la paroisse de Malzy, éloignée de Guise d’à peine 5 kilomètres. Il meurt en décembre 1790.

Enfin, à 24 kilomètres au sud-est de la petite ville, à Rozoy-sur-Serre, la collégiale Saint-Laurent emploie depuis au moins 25 ans quatre chantres, Pierre ALLOY, Jean-Baptiste GÉRARD, Jean Louis Auguste GONCE et Pierre Louis PICARD (gages de 200 livres en argent, le reste en nature). En outre, le chapitre rémunère une organiste 300 livres par an : il s’agit de Marie Françoise DAWAIGNE, issue d’une famille d’organistes, certains en poste dans les Ardennes, mariée à un cordonnier.

• • • Les communautés religieuses

Le diocèse de Laon compte dix-neuf abbayes dont quinze d’hommes.

Six de ces dernières, placées sous la bannière des Bénédictins, accordent une place importante à la musique. Deux sont implantées à Laon même, les abbayes Saint-Vincent et Saint-Jean. La première, fondée au VIe siècle, forme à elle seule un petit faubourg en bordure de la route qui conduit à Soissons. Elle jouit d’environ 44 000 livres de revenus annuels à la fin de l’Ancien Régime. Transformée en hôpital militaire puis vendue, elle a été partiellement démolie à l’extrême fin du XVIIIe siècle. Le nom du dernier organiste, successeur de Joseph François DUFOUR en 1787, n’est pas connu. Il pourrait s’agir d’un moine, voire de Jean-Baptiste POLLET, chapelain de la cathédrale, recruté comme maître de musique en 1778 et peut-être encore actif en 1790. En 1791, un ancien enfant de chœur de Saint-Vincent, Joseph OURDIN, demande au District une gratification.

Entourée de jardins, l’abbaye Saint-Jean, à l’emplacement de l’actuel hôtel de la préfecture, occupe une vaste superficie. Fondée un siècle après Saint-Vincent, elle s’est affilée, à l’instar de sa voisine, à la congrégation de Saint-Maur au XVIIe siècle. Impliqués dans la vie de la cité, les moines contrôlent le collège de 1779 à la Révolution. Malgré des revenus deux fois inférieurs à ceux de Saint-Vincent, ils salarient une organiste, Marie Jeanne Thérèse DESJARDINS, fille du titulaire de l’orgue de la cathédrale.

Les quatre autres communautés sont implantées à la campagne, à l’écart des zones densément peuplées. C’est à Saint-Michel-en-Thiérache (2 315 habitants en 1793), en pleine forêt, que se trouve l’abbaye bénédictine Saint-Michel, célèbre aujourd’hui pour accueillir un festival de musique et de chant. Elle a été fondée au Xe siècle sur un site de pèlerinage remontant au VIIe siècle. Depuis 1714 trône dans l’abbatiale du XIIe siècle un magnifique orgue, construit par le facteur Jean BOIZARD, qui a survécu aux incendies de 1715 et 1971. Il accueille de nos jours de nombreux enregistrements de pièces d’orgue. Les sources consultées ne livrent aucun nom d’organiste. Plus à l’ouest, à Ribemont (2 500 âmes), l’abbaye mauriste Saint-Nicolas-des-Prés, fondée au XIe siècle par le seigneur du lieu, dispose également d’un orgue. Confié, moyennant 200 livres par an, à Louis Joseph Dominique CARLIER, un marchand et débitant d’eau-de-vie, il a peut-être été installé lors de la reconstruction de l’édifice dans les années 1660. Pour soutenir le chœur par sa voix les dimanches et fêtes, la communauté sollicite le maître d’école de la paroisse, Jean Chrysostome PETIT. Entre Laon et Chauny, au cœur d’un imposant massif forestier, se trouve le village de Saint-Nicolas-aux-Bois, où se dressa une abbaye bénédictine fondée au XIe siècle, réformée par les Mauristes et reconstruite au XVIIIe siècle, dont il ne subsiste que des ruines. L’établissement possédait un orgue dont on connaît l’existence par l’achat qu’en fait la municipalité de Saint-Gobain au printemps 1791. L’abbaye Notre-Dame de Nogent-sous-Coucy, entièrement détruite pendant la Révolution, se trouvait à l’ouest du département, sur le territoire de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique, en zone forestière. L’orgue dont elle était pourvue est acheté en 1791 par la commune de Coucy. Cet instrument, détruit lors de la Grande Guerre, était doté d’un buffet portant la date de 1740. On ignore tout du titulaire de l’époque.

La musique résonne également dans les trois abbayes cisterciennes masculines que compte le diocèse. Celle de Foigny naît au XIIe siècle à l’initiative de Barthélemy, évêque de Laon, qui charge une douzaine de moines de Cîteaux de défricher une portion de forêt en Thiérache, sur le territoire de la commune de La Bouteille. Les sources livrent les noms de deux choristes au service de la communauté en 1790, BIGOT et BOULNOIS. Elles ne mentionnent pas d’orgue. En 1793, les bâtiments conventuels sont transformés en hôpital militaire, où René Jacques FOÜAN, l’ancien organiste de la paroisse de Ribemont, trouve un emploi d’infirmier. À environ six kilomètres à l’ouest de Guise, l’abbaye de Bohéries, fille de Foigny, a été reconstruite au XVIIIe siècle après avoir été ravagée au siècle précédent par les Espagnols. En 1786, Jean-Baptiste Urbain SOILLET est l’organiste de la maison, comme l’atteste sa signature au bas d’un acte d’inhumation. Il est sans doute encore en place en 1790 car il réside à proximité de l’établissement en 1788, sur la paroisse de Longchamps où il exerce le métier d’aubergiste. L’abbaye Notre-Dame de Vauclair a été érigée par Bernard de Clairvaux en 1134 non loin de Craonne, sur le « Chemin des Dames ». Il n’en reste aujourd’hui que quelques vestiges. En 1790, elle possède un orgue, confié une vingtaine d’années auparavant à Pierre François DELAHAYE, fils d’un garde-chasse du marquis de Barail, que les autorités départementales classent parmi les convers de l’abbaye comme « organiste affilié ».

Abbaye de Prémontré, par Tavernier de Jonquières, années 1780 (Source gallica / BnF, Estampes et photographie, EST RESERVE VE-26 J)

L’ordre des Norbertins ou Prémontrés est bien représenté dans le diocèse avec cinq abbayes, toutes lieux de musique. L’abbaye-mère de Prémontré se situe dans l’une « des plus voluptueuses solitudes » de la région (Du Couédic, p. 33), au cœur de la forêt de Voas. Fondée en 1121 par Norbert de Xanten avec le soutien, encore, de l’évêque Barthélemy, elle a été reconstruite à l’instigation de l’abbé de Muin (1702-1740). Les visiteurs la considèrent comme « un des plus beaux ornemens de l’Église & du diocèse de Laon » (Le Long, p. 228). L’inventaire de 1790 a disparu mais, grâce à une déclaration de l'abbé de Laval-Dieu [Ardennes], le nom de l'organiste de la maison est connu : Léopold Joseph RAMET, âgé de 34 ans, prêtre et chanoine régulier originaire de l’abbaye de Laval-Dieu, réside en celle de Prémontré. Natif de l’actuel Hainaut belge, il a succédé après 1780 à Denis DUPRÉ, en fonction depuis 1762 au moins. Avec ses 69 000 livres de revenus en 1790, l’abbaye Saint-Martin de Laon est l’une des plus riches du diocèse. Les prémontrés ont pris la suite d’un chapitre de chanoines en 1124. L’église abbatiale devient paroissiale à la Révolution et l’Hôtel-Dieu s’installe dans les bâtiments monastiques sous l’Empire. Encore aujourd’hui, elle fait l’ornement de la ville haute, avec la cathédrale. Elle était équipée d’un orgue, mais le seul organiste du XVIIIe siècle dont le nom nous est parvenu est le sieur BARBEY, mort en 1745. Le serpent employé en 1790, Antoine BRISMONTIER, a travaillé pour les bénédictins de Mouzon [Ardennes] avant d’être engagé en 1774. Il exerce en même temps la fonction de sous-clerc à la paroisse Saint-Éloi. Un enfant de chœur de l’abbaye, Charles MARION dit LAFLEUR, tente en vain d’obtenir une gratification en 1793.

La fondation de l’abbaye Notre-Dame de Cuissy, dans une « solitude » à une vingtaine de kilomètres au sud de Laon, remonte au début du XIIe siècle. Elle a vu passer plusieurs organistes, DOMBREN (années 1760), Jean-Baptiste MASSON (jusqu’en 1785), mais après 1790, nul organiste ne réclame d’indemnité. L’orgue existe toujours pourtant, puisque le facteur PÉRONARD vient l’expertiser l’année suivante. On relève en revanche la démarche d’un musicien serpentiste qui a servi pendant six ans, il s’agit de Rémi BERTIN dont les gages s’élèvent à 200 livres par an. L’abbaye Saint-Pierre de Bucilly, à six kilomètres au sud d’Hirson, non loin de l’abbaye bénédictine de Saint-Michel-en-Thiérache, était à l’origine un établissement féminin, transféré aux Prémontrés en 1148 par l’évêque Barthélemy. Il n’en subsiste aujourd’hui qu’un corps de ferme. En 1790, le jeune Louis Laurent PAUL en est l'organiste. Originaire de Vailly-sur-Aisne, il a remplacé Sébastien HAZARD, parti à la cathédrale de Laon. Cet orgue, probablement construit dans la seconde moitié du XVIIe siècle, sera racheté en 1791 par la commune d’Aubenton pour la somme de 4 000 livres. Tout près de Vervins, « dans un lieu solitaire entouré d’eaux et de bois » (Melleville, 1844, p. 25), il existe sur la paroisse de Thenailles une abbaye prémontrée consacrée à Notre-Dame. Fondée au début du XIIe siècle par des moines venus de Saint-Martin de Laon, elle abrite encore six frères en 1790 dans des bâtiments reconstruits à neuf de 1742 à 1767. L’église abbatiale fut dotée sans doute à cette époque d’un orgue. En juillet 1791, les habitants de la commune pétitionnent en vain afin d’empêcher la vente de l’instrument dont on perd ensuite la trace.

Dans les autres catégories d’établissements, deux cas doivent être signalés. À Barisis-aux-Bois en forêt de Saint-Gobain, la prévôté de Barisis, annexe de l’abbaye de Saint-Amand-les-Eaux en Hainaut, riche de 7 000 livres de revenus, emploie depuis vingt ans Pierre RABELLE à la fois comme jardinier et chantre. Cette maison est un ancien monastère bénédictin suivant la règle de saint Colomban, fondé en 661. Il ne reste plus que trois moines en 1790. Concernant les couvents, un seul semble pourvu d’un orgue, celui des Cordeliers de Laon, expertisé en 1791. En ce lieu, le maître de chapelle et les enfants de chœur de la cathédrale viennent régulièrement chanter des messes en musique.

Des témoignages d’une activité musicale ont été relevés dans deux des quatre établissements féminins.

Le bourg d’Origny-Sainte-Benoîte, déjà pourvu d’un chapitre de chanoines, accueillait également l’abbaye royale Saint-Pierre, fondée au IXe siècle, dont dépendait la collégiale. En 1790, vingt-cinq religieuses bénédictines d’origine noble y vivent encore en commun. L’une d’elles touche l’orgue de la maison : Marie Victoire Josèphe DE SCHOULDER, native de Dixmude. Une autre, Jeanne Françoise DE MARCHE, est qualifiée de « première chantre » dans la déclaration de novembre 1790. C’est le facteur parisien Claude DESCHAMPS qui entretient l’orgue de l’abbaye, sans doute depuis 1752. L’abbaye de Montreuil-les-Dames, elle aussi fondée à l’initiative de l’évêque Barthélemy, était à l’origine en Thiérache, près du village de Rocquigny. La menace espagnole nécessita de la transférer d’abord à Crépy-en-Valois, puis à Laon en 1637. Les religieuses détenaient une icône byzantine médiévale précieuse, appelée Sainte Face, qu’elles emportèrent avec elles et qui échappa à la destruction pendant la Révolution grâce à un ancien enfant de chœur de la cathédrale, François LOBJOY. En 1790, les dames de « Montreuil-sous-Laon », au nombre de dix-huit, installées dans une ancienne maladrerie du faubourg de La Neuville, à l’ouest de la ville haute, jouissent d’une certaine aisance avec près de 36 000 livres de revenus et très peu de charges. Elles possèdent un grand orgue datant du XVIIe siècle, dont le buffet du « positif de dos » sera racheté en 1810 par la commune proche de Neuve-Maison pour l’église paroissiale. L’organiste Louise Cécile CUVILLIER, nommée en 1779, est une « fille donnée », qui vit comme une moniale sans avoir prononcé de vœux. Elle obtient en 1791 une pension de 700 livres, le même montant qu’une religieuse.

• • • L’activité musicale dans les églises paroissiales

• Laon et ses environs